GPT-5.1プロンプトガイドから見えてきた、ChatGPT“うまく使える”3つのコツ

2025-11-21

AIを使うとき、

「どう聞けばいいのか分からない」

「思った答えが返ってこない」

そんな声をよく耳にします。

実はこの悩み、GPT-5.1公式プロンプトガイドを読むと、

とてもシンプルな解決策に辿り着きます。

それは──

目次

“目的・材料・条件” の3つをそろえること。

これができれば、専門知識がなくても、誰でもAIを“使える味方”に変えられます。

■なぜ「目的」が大事なのか

AIは万能ではなく、“ユーザーの目的”を軸に動いています。

・何を作りたいのか

・何を知りたいのか

・どんな場面で使う情報なのか

ここが曖昧だと、答えがぼんやりしてしまう。

逆にいうと、目的を一行でも明確にすると、AIは一気に迷わなくなります。

例

×「キャッチコピー作って」

〇「チラシの見出しに使うキャッチコピーを作りたい」

わずかな違いですが、仕上がりはまったく別物になります。

■「材料」がないと一般論になる

公式ガイドで最も強調されているのが、**背景情報(材料)**の重要性です。

AIは「状況に合わせて回答を調整する能力」が高いのに、

材料がないとそれが発揮されません。

たとえば…

- どんな商品か

- 誰に向けた内容か

- どんな特徴や悩みがあるのか

たとえ短くても、これらの材料があればAIは“あなたの状況に合った答え”を返せるようになります。

例

「地元の高齢者が多い」「落ち着いた雰囲気を好む」

この一言があるだけで、文章の方向性が変わります。

■ 仕上がりを決めるのは「条件」

プロンプトガイドでは、

「出力形式を指定すると精度が一気に上がる」

と紹介されています。

- 文字数

- 文体

- トーン

- 箇条書きか文章か

- 表でほしいのか

これを指定するだけで、使いやすい文章に整います。

例

「100文字程度のやさしい口調で」

「表形式で3つにまとめて」

AIに迷わせない条件があると、読み手にそのまま渡せる品質になります。

■ “役割指定”は補助的に

「あなたはプロのライターです。」

という指示は、文章系では有効ですが、なくても成立します。

役割よりも

目的・材料・条件のほうが圧倒的に大事。

もし“表現が硬い”“読み手に刺さらない”と感じたら、

そこで初めて役割を追加すればOKです。

■ まとめ:AIを使いこなすコツは、難しくなくていい

GPT-5.1のプロンプトガイドが教えてくれたのは、

「特別な書き方」ではなく、人のコミュニケーションそのものです。

- 何がしたいか(目的)

- どんな状況か(材料)

- どう仕上げたいか(条件)

この3つがあれば、AIは驚くほど正確に動いてくれます。

ビギナーこそ、このシンプルな型が力になります。

むずかしいテクニックを覚えなくても、すぐに実務に役立つレベルが手に入ります。

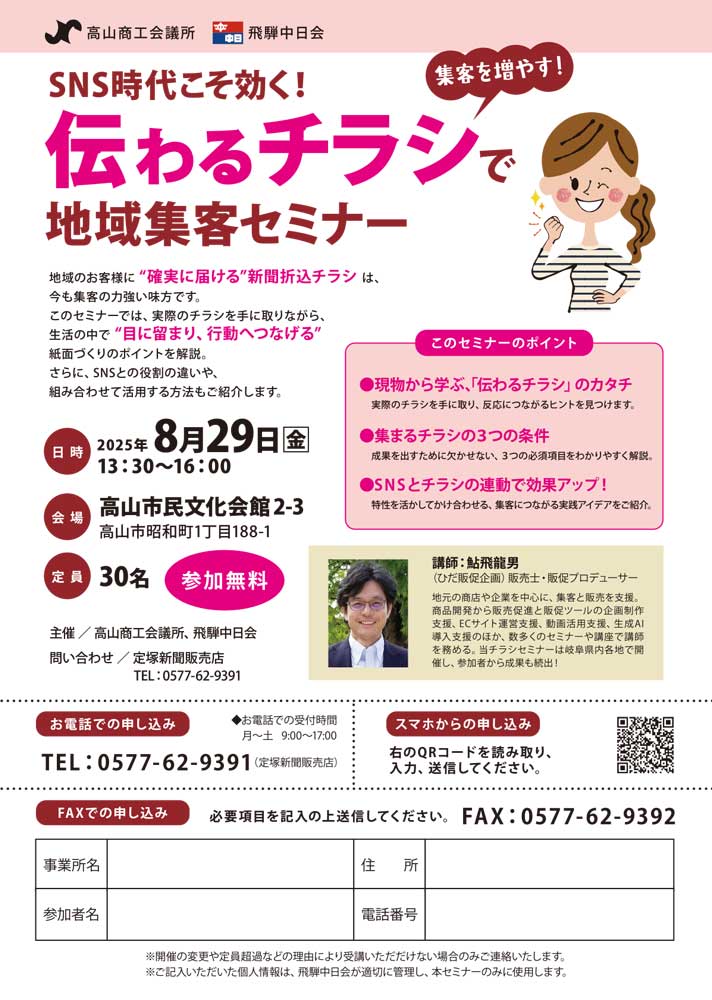

ChatGPTを活用したセミナーを行っています。

- ChatGPTで心を動かすキャッチコピーを作ろう!

- SNS運用の強い味方!ChatGPTで魅力的な投稿を作ろう!

- Instagramでお客様の心を掴む ChatGPTで魅力的な投稿を作ろう!

その他の記事

(C) Hida-Sales Promotion & Planning